Environmentally friendly!水性フレキソ印刷が環境に

やさしい理由

環境への配慮から注目されるフレキソ印刷は、地球全体の取り組みとして推進される

SDGs(持続可能な開発目標)実現の為にも重要な役割を担っています。

では、現在国内で主流のグラビア印刷やオフセット印刷に比べ、どんなところが評価されているのでしょうか。

フレキソ印刷の特性や環境にやさしいポイント、

国内での普及のために行われている活動についてご紹介いたします。

-

軟包装と水性フレキソ印刷

水性フレキソ印刷

-

ミラクロン社 グローバルチャネルパートナー アワード受賞

水性フレキソ印刷

-

水性フレキソ印刷のここがエコ

水性フレキソ印刷

-

水性インキが使える

水性フレキソ印刷

-

フレキソ用印版洗浄システムウォッシャーマン

製品のここがエコ

-

水性インキは環境負荷が低い

印刷のここがエコ

-

持続可能な開発目標(SDGs)

印刷のここがエコ

-

FTAJ(日本フレキソ技術協会)

水性フレキソ印刷

-

AJF(全日本フレキソ製版工業組合)

水性フレキソ印刷

-

水性フレキソ促進協議会

水性フレキソ印刷

水性フレキソ印刷

軟包装と水性フレキソ印刷

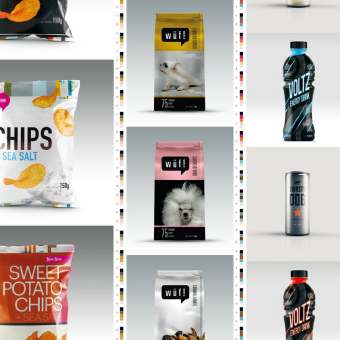

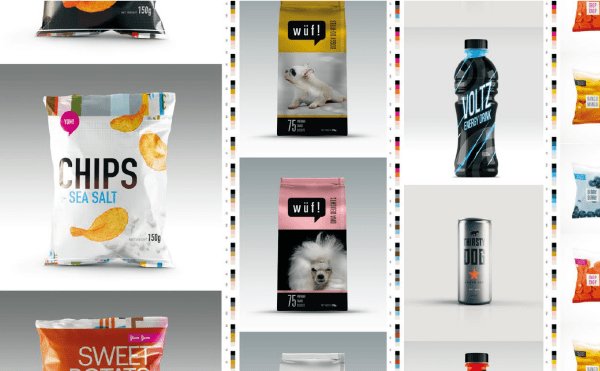

日常生活のなかで何気なく手に取るお菓子や冷凍食品、インスタント食品などのパッケージには色とりどりのデザインが施されています。今回は生活に身近な軟包装(パッケージ)の需要といま求められている「環境にやさしい」水性フレキソ印刷についてご紹介します。

1.国内の軟包材需要

日本で食品衛生法が制定されたのは1947年のこと。高度経済成長期を経て、大量生産・大量消費の時代とともにパッケージ分野も需要が拡大しました。店頭に並ぶ軟包装材は商品の品質保持や安全性、さらには流通の利便性など観点からその機能を大きく進化させていき、現代にいたるまでに「ただ商品を包む」だけにとどまらない価値を提供しています。

2.直面する環境問題

一方で時代の進行とともに世界的にプラスチックごみ削減の取り組みが進められています。2018 年にカナダで開かれたG7サミットでは「海洋プラスチック憲章」が提示されましたが、日本と米国の2か国は署名を見送りました。これには国内外からの批判が高まり、日本の海洋プラスチック問題に関する議論の遅れが浮き彫りとなりました。以降さまざまな対策が施され、レジ袋有料化などプラスチック製品の削減や再利用化に向けた動きは加速しています。

3.環境対策としての水性フレキソ印刷

とはいえ異なる気候条件、経済状況など各国の抱える問題もさまざま。地球規模の課題解決を図るには政府・企業から個人単位まで一層の努力が必要となります。そのなかで水性フレキソによる軟包装印刷は、世界中で提起されるサステナビリティの課題解決の一手となることでしょう。従来のグラビア印刷、また油性インキを使用した印刷よりもはるかに環境負荷を抑え、なおかつ人体への安全性も高い水性フレキソ印刷の普及が軟包装業界に与える影響は大きいと予想できます。

4.これからの軟包装印刷

人目を引くデザインは時にテレビや SNS による話題性を呼び、商品パッケージに機能性以上の付加価値を与えます。また安全性や環境配慮の取り組みも消費者にとって大きな関心のひとつです。近年技術向上が目覚ましい水性フレキソ印刷が軟包装市場に広く普及することで、品質に妥協することなく、私たちの健康と美しい地球環境を守ることができると考えています。

水性フレキソ印刷

ミラクロン社

グローバルチャネルパートナー アワード受賞

2022年にカミタニはミラクロン社より【Miraclon Global Channel Partner Awards2021】アジア地域大賞を受賞しました。この賞はミラクロン社パートナー企業による各地域市場のフレキソ印刷の変革を実現するための努力・業績・投資に対し授与するもので、弊社の日本における取り組みが評価されています。製版会社やコンバーターとの積極的な関係構築、サービスエンジニアの増員と技術サポートの提供、グラビア印刷から環境負荷の少ないフレキソ印刷への移行を目的とした印刷トライアルのサポート強化など、ミラクロン社と緊密に提携し進めた取り組みが市場拡大へとつながりました。コロナ禍の不安定な市場のなかでもKodakFlexcelNXシステムやNXの消耗品販売の販売業績は前年よりも高い売上を達成しています。

ミラクロン社は主に国内外向けのフレキソ印刷感光性樹脂版・フィルム、製版用ソフトウエア等の開発、生産および販売、保守サービスを行っています。知識豊富なテクニカルサポートチームを各地に派遣し、高品質なプレートと技術サポートをグローバルに展開する企業です。2019年にはPIA(米国印刷工業会)が各印刷分野の革新的な製品・技術におくる「インターテックテクノロジーアワード」を受賞するなど、環境への配慮が重要視される現代に必要な革新性のある技術が高い評価を受けています。カミタニは今後も同社との連携を続け、さらなる印刷技術の向上およびフレキソ印刷の発展を目指してまいります。

水性フレキソ印刷

水性フレキソ印刷の

ここがエコ

水性フレキソ印刷が環境配慮型の印刷方式として注目されるポイントをご紹介します。

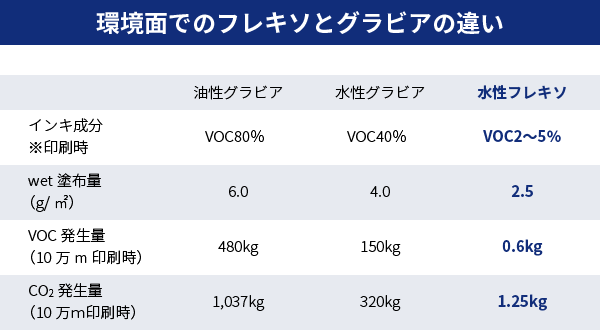

一つ目は、使用する版がゴムや樹脂製であること。オフセット印刷やグラビア印刷では鉄や銅メッキ、クロムメッキであるのに対して、ゴムや樹脂の印版は製造や廃棄の工程でも環境への負担がかからないというメリットがあります。またインキの使用量が少なく、その分インキの乾燥にかけるエネルギーを抑えることができるので、総合的に排出されるCO2も大幅に低減することが可能です。

二つ目に、『水性インキは環境負荷が低い』でもご紹介している、VOC含有量が少ない水性インキが使える点です。水性インキを用いた印刷は従来、色の再現性に乏しく、鮮やかなグラデーションに対応できないという点が挙げられてきましたが、版や印刷機のめざましい進化により近年ではグラビア印刷と遜色のない品質に近づいています。

三つ目は、生産性の高さです。版の重量がグラビアよりも軽量なので作業者の負担が軽減されます。また、版交換にかかる時間も短く、印刷機の稼働時間が短くできるため温室効果ガスの排出を少なくすることができます。

これらの要素が合わさった水性フレキソ印刷は、まさに環境に配慮した未来志向の印刷方式といえるでしょう。

水性フレキソ印刷

水性インキが使える

普段ペットボトルやお菓子などを買う際に、そのパッケージが何で印刷されているか、安全性について考えたことはあるでしょうか。

フレキソ印刷の特徴として、水性インキが使えるという点が挙げられます。水性インキとは石油系溶剤をほとんど使用しない印刷インキのことです。石油系溶剤インキと比べ、環境への負担が少なく安全性が高いため、食品、赤ちゃんや子ども向け商品にも安心して使うことができます。

現在日本で水性インキが使用されているのは薄紙や厚紙、ダンボール、フィルムなどで、特にダンボール業界では約95%が水性化しています。しかし印刷業界全体としてみると水性インキの割合は低く、日本では全体の約1割以下にとどまります。環境先進国とされる欧州や米国でもフレキソ印刷こそ普及し、広く活用されていますが、そのほとんどが油性インキを使用したものです。また、食品包装においても国内のパッケージ分野で最も多いのは油性インキを使用したグラビア印刷です。それは企業の、色の再現性に対する強いこだわりが反映されていると考えられます。しかし近年、環境への対策が企業に課せられ、環境にも人にもやさしい印刷方式である水性フレキソ印刷の注目度は高まり、普及への期待が寄せられています。

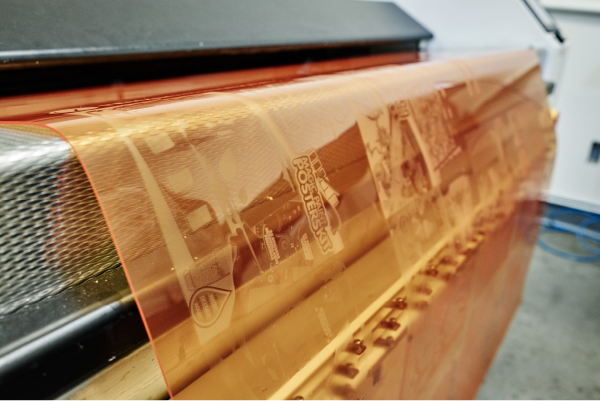

製品のここがエコ

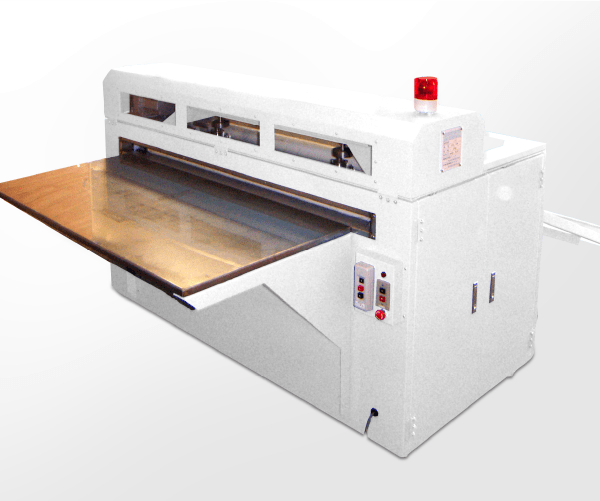

フレキソ用印版洗浄システム ウォッシャーマン

印版の洗浄は印刷品質の維持に欠かせない作業です。カミタニで販売している「ウォッシャーマン」は、強力な洗浄力もさることながら環境にも配慮された洗浄システムとなっています。その理由は環境にやさしい循環方式を採用し、運転中に廃液が機外に漏れることがなく、廃液処理量も最小限に抑えることができる点にあります。また、使用する専用洗浄剤は、環境性能に優れた洗浄剤です。発火の危険性がある薬品・化学物質を指定する「消防法」、事業所としての届け出が必要で、人の健康と生態系に有害なおそれのある化学物質の排出量と移動量を示す「PRTR法」。そして、ほかの物質を溶かす性質のある有機溶剤と有機溶剤以外の混合物のうち、有機溶剤の割合が5%(重量パーセント)を超える物質として指定されている「有機則」のいずれにも該当しません。

さらに、特殊平ブラシによる強力な洗浄力は、細字版、網版に有効。洗浄時に印版を傷つけることなく長持ちさせます。シンプルな設計なのでメンテナンスも簡単で、耐久性に優れているため故障や取り換えによる資材の消費を抑えることもできます。環境にやさしいフレキソ印刷の、洗浄工程まで環境配慮を可能にするシステムです。

印刷のここがエコ

水性インキは環境負荷が低い

水性インキは、油性インキ等と比べて環境負荷が格段に低いインキです。

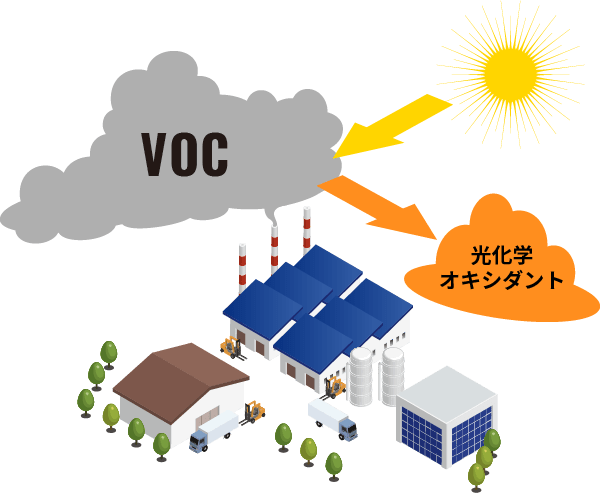

成分は樹脂(水溶性樹脂・コロイダルディスパージョン・エマルジョン)、水溶化剤(アンモニア水・有機アミン類)、顔料(有機顔料・無機顔料)、助溶剤(アルコール類など)、耐摩擦性向上剤(ワックス類)、あわ消し剤、水から成り立っており、必要に応じて、かび防止剤、可塑剤、さび止め剤が添加されることもあります。これらの成分のなかにVOCが極めて少ないことが、水性インキを使用するメリットとなります。VOCとはWHO(世界保健機関)の基準で、化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」および「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物のことを指します。VOCは印刷の工程で気化し、さらにCO2として大気中に排出されます。このCO2が環境汚染や地球温暖化につながるため、排出を抑える手段として水性インキの活用がポイントとなります。油性グラビア印刷と比較すると、水性フレキソ印刷のほうが製版工程、インキ製造工程、印刷工程の合計で約65%と大幅な削減ができるという結果が出ています。温室効果ガスの削減が一層求められるなかで、水性インキの活用は今後さらに進められていくことでしょう。

VOC は揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略称で、塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリン、シンナーなどに含まれるトルエン、キシレン、酢酸エチルなどが代表的な物質です。製品から見て直感的には、「有機溶剤」と考えておけば良いでしょう。大気中の光化学反応により、光化学スモッグを引き起こす原因物質の 1 つとされています。

出典:経済産業省ウェブサイト

印刷のここがエコ

持続可能な開発目標(SDGs)

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2015年に国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴールと169のターゲットから構成され、先進国も発展途上国もすべての国々が取り組む普遍的なものとして各国が積極的に参加しています。

この取り組みは印刷業界にも大きな影響を与え、大きな変革が求められています。印刷工場で働く作業者の負担を軽減し、安全な労働環境を提供していくこと。そして効率の良い生産性向上と、印刷作業の工程で排出される汚染物質を低減させ、清浄な空気と美しい景観を守り続けていくこと。個々の企業が努力し、時には会社や分野の垣根を超えたつながりによって、これまで続けてきたやり方を新しい価値観によって変え、17のゴールに貢献していくことができると考えます。

水性フレキソ印刷の普及と発展は、この新しい時代に適した、人と環境の未来をつくる手段として期待されています。

水性フレキソ印刷

FTAJ

(日本フレキソ技術協会)

日本フレキソ技術協会(FTAJ)は、フレキソ印刷の普及と技術交流、研鑽、発展を期待して、フレキソ印刷に携わる印刷会社や製版会社、機材メーカーや商社から構成されている団体です。フレキソ印刷は欧米において広く普及し、幅広い分野で活用されているのに対して、国内では未だ段ボール印刷など一部の分野に限定された用途でしか定着していません。これらの要因として、日本には米国の「フレキソ技術協会」、欧州の「欧州フレキソ技術協会」のようなフレキソ印刷関連技術の研究開発や技術交流、フレキソのPR活動をする機関がなかったことが挙げられます。

そこで、有志によって日本フレキソ技術協会が結成されました。年3回開催される技術研究会では、毎回70名以上の方が参加し、講演会・視察報告・パネルディスカッションなどさまざまなテーマで意見交換を行います。さらに、技術情報を紹介する会報誌の発行や、2002年から隔週で開催されているフレキソ印刷専門イベント「フレキソ・ジャパン」を主催し、フレキソ印刷についての最新情報を広めています。他にも海外のフレキソ印刷のテキストブックを翻訳・出版したり、海外視察を実施したりするなど、日本国内でのフレキソ印刷技術の向上と発展に貢献しています。

水性フレキソ印刷

AJF

(全日本フレキソ製版工業組合)

全日本フレキソ製版工業組合は昭和52年に結成されました。

現在は29社のフレキソ製版の生産事業を営む企業が加入しています。

全国にあるフレキソ製版企業はおよそ100社前後とされており、そのうちの1/3が加入しているということになります。組合では「環境にやさしいフレキソ印刷をもっと身近に」を指針に、フレキソ印刷の普及と安全な環境づくりに取り組んでいます。近年めざましい印刷技術の向上を見せる水性フレキソ印刷は、環境への影響が少なく、人への安全性も高い点が注目されています。今後を期待される業界として未来を支えていくために、現場の福利厚生や研修制度の充実を先導する役割も担っています。安全を謳う水性フレキソ印刷ですが、現場での取り扱いや危機管理は万全でなければなりません。作業環境についての意識は29の企業がそれぞれの認識で管理していたところを、全日本フレキソ製版工業組合が関連団体と連携して行う研修の実施を通して共通の意識に統一できる機会を設けています。また、年1回会報誌の発行をするなど、日本のフレキソ製版企業で働く一人ひとりの安全と、周辺の環境を守る活動をしています。

(出典)「第3回 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 議事録動向調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13787.html)をもとに株式会社カミタニ作成

水性フレキソ印刷

水性フレキソ促進協議会

水性フレキソ促進協議会は、「協力会社のアライアンスにより水性フレキソの印刷技術を高め、環境や人に優しい社会貢献」を目標として発足した団体です。オフセット印刷を主軸にしている印刷会社5社の交流会を前身として、水性フレキソ印刷技術についての情報交換やPR活動をしています。環境負荷の低減と人体への安全性の高さから、これまでも水性フレキソ印刷が注目を集める機会は度々ありましたが、いずれも国内での定着にはいたりませんでした。現在の状況では水性フレキソ印刷の機械をもつ工場自体が少なく、一つの企業が顧客の大規模な注文に対応するには発注リスクも伴います。そうした問題点に対して、企業間の協力体制を構築することで生産体制の強化を図っています。また、個々の企業で発生した問題点や解決策を共有し、水性フレキソのさらなる発展のために尽力しています。そのほか情報の発信として、「TOKYO PACK 2021」に出展。水性フレキソ印刷の製品サンプル展示を行い、脱炭素時代に向けた水性フレキソ印刷の利点をアピールしました。そのほかWEB勉強会の開催や、海洋プラスチックごみ問題の解決に取り組む「CLOMA」に参加。さらに、プラスチック製品の代替品として期待される「紙製容器包装」をテーマとした書籍を発刊するなど、持続可能な開発目標(SDGs)を軸とした社会に対応する水性フレキソ印刷の情報発信と普及のための活動をしています。

二酸化炭素(CO2)の排出量を低減できる水性フレキソインキを使用していることをあらわすマークです。

印刷用インキ、ラミネート加工用糊に無溶剤のものを採用していることをあらわすマークです。

CONTACT USお問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

製品についての質問やご相談など、

まずはお気軽にご相談ください。

-

本社

093-582-0043 093-581-5708

-

東京支店

03-6657-7020 03-6657-7022